de Fredéric Farrucci

Sortie en salle le 12 février (le 5 février en Corse)

Lire Ecouter Voir

Par Karine Casalta

Frédéric Farrucci signe un film percutant qui ne manquera pas d’interpeler les spectateurs.

Second long-métrage du réalisateur, Le Mohican est le récit captivant de l’histoire tragique de Joseph, berger du sud de la Corse, qui va voir son univers s’écrouler pour avoir voulu résister aux mafieux qui convoitaient sa terre.

Synopsis

En plein été, Joseph, l’un des derniers bergers du littoral corse, refuse de céder son terrain à un projet immobilier mafieux, un acte qui signerait la fin d’un monde ancestral. Lorsqu’un affrontement tourne mal, il tue accidentellement un homme venu l’intimider. Contraint de fuir, il devient la cible d’une implacable traque à travers l’île, du sud au nord. Au fil des jours, porté par sa nièce Vannina, Joseph devient une légende, symbole d’une résistance que beaucoup pensaient impossible.

Une fresque moderne et engagée

Le film suit ainsi la traque de Joseph acculé à fuir de chez lui et abandonner l’endroit où il a toujours vécu et ce qui le constitue. Construit comme un western contemporain, Le Mohican nous pousse à nous questionner sur ce lien à la terre, la transmission des valeurs, mais aussi les choix individuels face aux pressions d’une société en pleine transformation. Porté par la musique de Rone, qui accompagne parfaitement le rythme haletant de cette traque humaine, le réalisateur magnifie les paysages corses et capture la dualité de l’île : la beauté brute de l’intérieur côtoie les plages saturées du littoral marqué par l’activité humaine dans un contraste saisissant.

Pour donner vie à cette fresque humaine, Frédéric Farrucci s’est entouré d’un casting éclatant mêlant acteurs professionnels et non-professionnels. Alexis Manenti (Les Misérables, Le Ravissement) incarne Joseph avec une intensité et une justesse de jeu remarquables ; à ses côtés Mara Taquin (La Petite), Théo Frimigacci, Michel Ferracci ou encore Marc Memmi, qui interprète son propre rôle, et de nombreux comédiens corses complètent cette distribution et apportent une vérité brute et touchante à chaque scène.

Un regard politique et universel

Au-delà de la seule problématique locale, le film porte un regard critique sur les choix économiques qui écrasent les individus, et parle en cela de luttes universelles contre les systèmes oppressifs.

Porté par une énergie à la fois brute et poétique, Le Mohican est bien plus qu’un récit d’action : c’est une réflexion universelle sur la capacité de chacun à résister et à se battre pour préserver ce qui donne du sens à une existence.

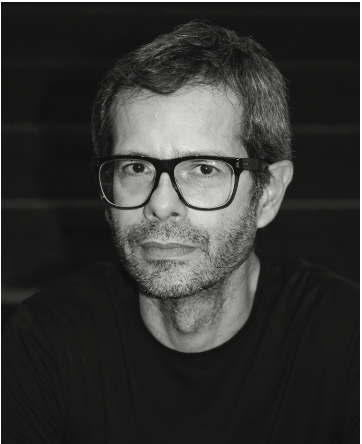

Rencontre avec le réalisateur :

Frédéric Farrucci est scénariste et réalisateur.

Son premier long-métrage, La nuit venue, est sorti en juillet 2020 (César de la meilleure musique pour Rone et nomination au César du meilleur espoir masculin pour Guang Huo).

Il avait auparavant écrit et réalisé quatre courts-métrages de fiction, dont Entre les lignes sélectionné aux César 2020, ainsi qu’une dizaine de documentaires.

Pouvez-vous me parler de la genèse du film ? Le scénario est-il inspiré de faits réels ?

La genèse du film vient de ma rencontre avec Joseph Terrazzoni, un berger du littoral de l’extrême sud de la Corse, sur qui j’avais réalisé un documentaire en 2017 dans le cadre d’une série documentaire sur l’agropastoralisme en Corse au XXIe siècle. On m’avait commandé deux épisodes. L’un était sur Marc Memmi qui est vétérinaire agricole à Ponte-Leccia, et qui interprète son propre rôle dans le film. L’autre sur Joseph Terrazzoni. Lors de cette rencontre, j’ai été très troublé par son discours, qui était à la fois très politique et empreint de préoccupations profondes concernant son avenir sur ce territoire. Il se disait être devenu une « anomalie » dans le paysage, et se nommait lui-même « le dernier des Mohicans ». Il craignait de ne pas pouvoir transmettre son exploitation à ses fils, qu’il voyait comme un « cadeau empoisonné » en raison des pressions qu’ils risquaient de subir. Cette idée qu’un homme, organiquement lié à son territoire, puisse s’y sentir menacé m’a énormément travaillé.

Le film n’est pas inspiré d’un fait réel précis, mais puise dans différents événements qui se sont effectivement déroulés en Corse. Je tenais à rester dans la fiction tout en m’appuyant sur des situations réelles, sans rien inventer de manière fantaisiste.

Le Mohican est votre second long-métrage, était-ce une volonté délibérée de venir faire un film en Corse ?

J’avais la volonté de tourner ici depuis le début en fait. Mon premier scénario racontait une histoire qui se déroulait en Corse, mais il n’a pas pu voir le jour car il est difficile de monter un film pour le cinéma. Puis le scénario de L’année venue, mon premier long-métrage, est arrivé et s’est développé plus rapidement, que le premier, c’est ainsi que j’ai tourné ailleurs. Mais la Corse reste le territoire qui m’inspire et me questionne profondément, c’est pourquoi j’avais vraiment ce désir de tourner ici. En général, mes films naissent d’une réflexion politique ou personnelle forte, quand quelque chose me travaille, au point de ressentir le besoin de l’exprimer autrement que par des mots.

Votre film montre la dualité de l’île : la Corse de l’intérieur, celle des grands espaces, fidèle à ses traditions et celle du littoral, en proie à la surpopulation touristique et aux conflits de territoire qui en découlent. C’était important pour vous, dans ce contexte-là, de parler de ces problématiques de spéculation mafieuse, de violence, qui gangrènent l’île ? Était-ce une manière de prendre position ? de soutenir ceux qui résistent ?

Je ne pense pas que ce soit le rôle du cinéma, ni le mien en tant que cinéaste, de soutenir qui que ce soit en particulier. En revanche, le cinéma ne m’intéresse que dès lors qu’il est politique. J’ai envie de faire un cinéma de point de vue, qui exprime une position sur le monde, sur la société, sur le territoire qui m’est cher, et sur notre époque. Ces réflexions, à la fois politiques et existentielles, me travaillent profondément, et ça m’intéresse de les transformer en fictions de cinéma.

Par ailleurs, je préfère éviter le terme « violence », qui me gêne car il englobe trop de choses. Ce qui me trouble profondément, c’est la situation actuelle sur le littoral corse : la perte de diversité et le conflit de civilisation qui s’y jouent me troublent énormément. J’ai la sensation que la Corse est en voie d’uniformisation, reproduisant des erreurs commises ailleurs, sur la côte il y a 70 ans ou dans d’autres îles méditerranéennes il y a 50 ans, alors que jusqu’à présent, le territoire avait été relativement préservé. Cette transformation a des conséquences environnementales, esthétiques, mais surtout sociétales. La spéculation entraîne une flambée des prix, rendant de plus en plus difficile pour les autochtones de vivre sur ce littoral. Si certains parviennent à mieux s’en sortir, une majorité est confrontée à des défis croissants pour rester sur cette terre qui leur appartient. Il y a un écart qui se creuse de plus en plus fort. C’est donc quelque chose qui m’interroge sur un plan de l’équilibre de la société. Quant à l’emprise des organisations criminelles, c’est une problématique présente en Corse, mais pas uniquement liée aux Corses. Une partie des solutions repose sur l’État et ses institutions. Si les lois sont bien écrites et appliquées, et si tout est mis en œuvre pour qu’il n’y ait pas de faille, alors il devient impossible de permettre les abus.

Quant à la notion de violence, ce qui m’intéresse surtout, c’est l’impact du capitalisme. Ce système exerce une forme de violence immense sur les individus en plaçant l’économique au-dessus de tout, écrasant tout le reste. Cela me travaille profondément.

Il y a des valeurs qui définissent notre identité qu’il est crucial de préserver. C’est pourquoi si le tout-tourisme prend le dessus, c’est une manière de se perdre en tant que société. Si la Corse n’existe plus que par ses paysages et leur exploitation, c’est dramatique. Cette île possède un potentiel créatif immense dans de nombreux domaines, et se cantonner à un destin exclusivement tourné vers le tourisme est une véritable tragédie.

Plusieurs réalisateurs insulaires ont mis la Corse à l’honneur cette année, comment expliquez-vous cet attachement à filmer leur île ?

Il y a, il est vrai, un climat très stimulant. Je pense qu’il y a un réel désir de prendre en charge nos propres imaginaires, de mettre en scène notre île et ses habitants de manière authentique. La Corse souffre depuis des siècles de clichés, portés par la littérature, la presse, puis le cinéma. C’est important pour nous de les déconstruire et de présenter une image plus fidèle et nuancée de notre territoire.

Et cette appétence à traiter des problématiques criminelles très prégnantes dans le cinéma insulaire ?

Oui, je crois qu’on a envie d’évoquer ce qui nous fait souffrir. Évoquer les maux de la Corse, c’est pour moi une preuve d’amour. La décrire de manière idéalisée serait une trahison envers nous-même et ce que l’on ressent. Donc nous apportons nos visions subjectives. Mais il est important que des points de vue soient exprimés et partagés avec le reste du monde. Même si notre vision est subjective, elle n’est pas clichée.

C’était un vrai choix de tourner avec des acteurs corses ?

Oui, c’était très important pour moi que le casting reflète la réalité. Le film, comme je l’ai dit, prend sa source dans des documentaires, et j’ai commencé à penser le casting à partir de personnes de la vie réelle, pas nécessairement des comédiens professionnels. Avec Julie Allione, la directrice du casting, nous sommes partis sur un casting sauvage. On a commencé par exemple avec ce vétérinaire que j’adorais et que j’avais vraiment envie de mettre en scène, qui avait un visage marqué, une vraie personnalité, pour jouer un personnage complexe. Je voulais que les situations quotidiennes soient représentées de la manière la plus juste possible.

Mélanger acteurs professionnels et non-professionnels a été une démarche intéressante. À l’exception de Mara Taquin, tous les acteurs sont corses. Les non-professionnels apportaient une vérité et une spontanéité qui étaient essentielles pour capter l’authenticité des scènes. Mais il fallait éviter qu’ils réfléchissent trop à leur jeu, sinon cela risquait de paraître faux. Les comédiens professionnels, quant à eux, se construisent scène après scène et apportent une dimension supplémentaire au film. Trouver l’équilibre entre les deux types d’acteurs a été un défi passionnant, et les acteurs professionnels ont été très généreux avec les non-professionnels, créant ainsi un excellent climat sur le plateau.

Le film a été primé par la Fondation GAN et a été sélectionné à la Mostra à Venise, cette reconnaissance est importante pour vous ?

Oui, c’est très important. Le métier de cinéaste est rempli de solitude. C’est beaucoup de temps à écrire seul. Beaucoup d’attentes aussi. Parce que monter le financement d’un film est un processus très long. On reçoit énormément d’avis divergents, ce qui rend difficile de garder le cap et de préserver la vision initiale du film. Ceux qui ont le pouvoir de financer ont souvent des opinions très fortes, et il est difficile de ne pas se laisser influencer. Dans mon cas, je n’ai pas eu le budget souhaité, ce qui a encore ajouté une difficulté supplémentaire. C’est un vrai parcours de combattant pour rester fidèle à son projet.

Il est tellement difficile de garder le cap et de maintenir le sens du film que, lorsqu’on obtient une reconnaissance, comme une sélection dans l’un des plus grands festivals du monde, c’est un immense soulagement. C’est une forme de validation. En tant qu’artiste, on a toujours besoin de cette reconnaissance, car on ne peut pas vivre sans elle. Cela garantit aussi une visibilité pour le film, ce qui est un autre grand soulagement. Par ailleurs, être sélectionné dans un festival, c’est très important aussi bien au-delà de la reconnaissance qu’il apporte. C’est aussi une occasion de rencontrer des publics étrangers. Bien sûr le film parle d’une réalité locale, mais il a aussi une portée plus large. À Venise, par exemple, le public m’a dit qu’ils se retrouvaient dans le film, qu’ils se sentaient plus des « résistants de Venise » que des habitants, car ils sont passés de 500 000 à 50 000 en quelques décennies. Le film a également été présenté dans un festival important en Grèce, et les retours du public grec étaient très émouvants. C’est passionnant de voir que ce film résonne ailleurs, à Stockholm, Montréal, et dans d’autres endroits. Cela prouve que ce langage touche universellement, au-delà des spécificités locales.

En résumé, qu’aimeriez-vous que l’on retienne du film ?

C’est une question difficile à laquelle répondre, car je pense que dès qu’un film est livré, il appartient aux spectateurs, et c’est à eux de se faire leur propre opinion. Cependant, j’aimerais qu’on perçoive le territoire de manière complexe, loin des clichés ou des opinions tranchées. Ce que je cherche à offrir, c’est une vision nuancée de la Corse, avec une diversité de perspectives, notamment à travers les habitants. Ce qui me touche particulièrement dans ce personnage, c’est son refus de se soumettre dans un monde où il est rare de dire non. Si les jeunes générations pouvaient retenir cette idée, celle qu’il est possible de dire non face à un système injuste, cela serait déjà un beau message. Le film sort le 5 février en Corse, et j’ai hâte de voir comment il sera reçu par le public corse !

Les commentaires sont fermés, mais trackbacks Et les pingbacks sont ouverts.